ホーム » プロジェクト » テーマ別プロジェクト » コミュニティ菜園・養鶏の普及

ホーム » プロジェクト » テーマ別プロジェクト » コミュニティ菜園・養鶏の普及

マラウイの子どもたちに十分な栄養のある食事が届かないことには、理由があります。それは、アフリカのイメージとして持ちがちな“紛争”や“飢餓”ではありません。マラウイの低栄養の原因は、

という、3つのレベルに分けられます。

このうち、保健のアプローチで改善が期待できるのは1(栄養についての教育やレシピの紹介など)ですが、2と3は、食品自体がないか、あっても買えないことが原因です。

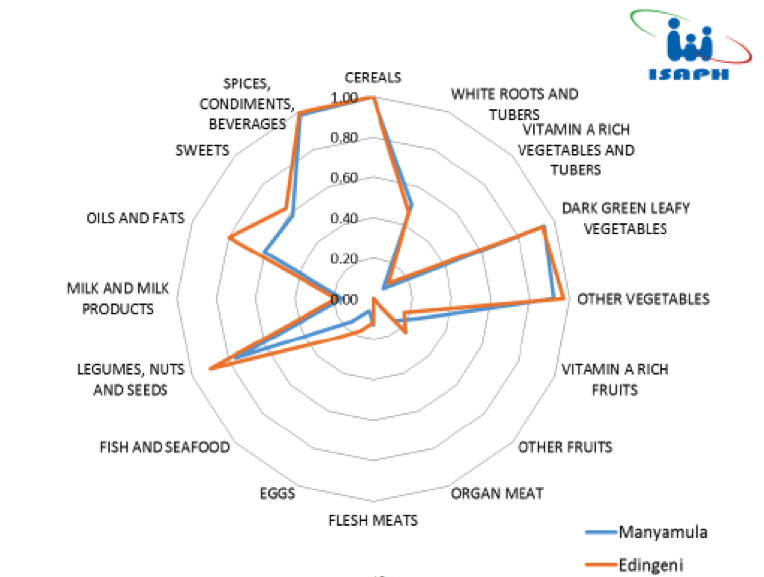

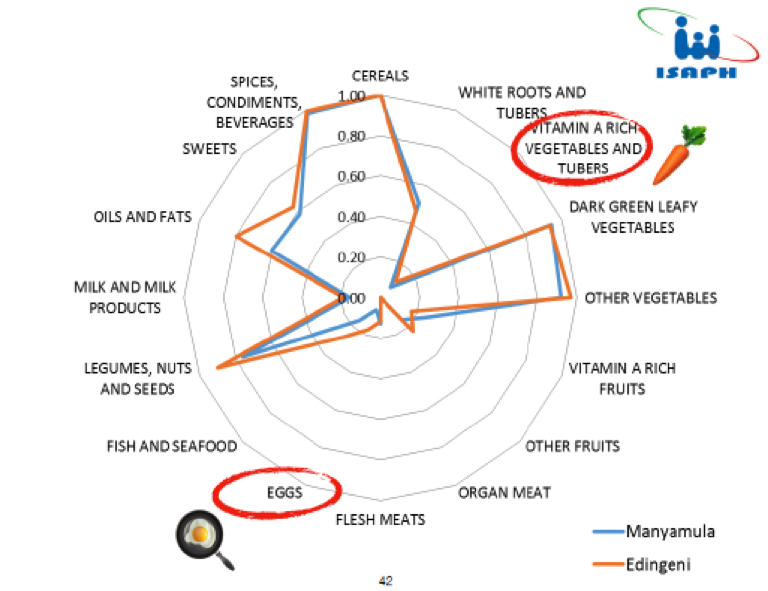

農村の人々が1日に食べている食事内容について、私たちが調査した結果がこのチャートです。

全ての人が満遍なく様々な食材を食べていればチャートは円形に近づいて行きますが、実際にはいびつな形で、ほとんどゼロの食品グループも多いのが分かります。その地域の人がほとんど誰も食べていない、ということです。

特に、肉、魚、卵、乳製品といった、動物性タンパク質についてはいずれもほとんど全く食べられておらず、ビタミンAを含む食材についてもほとんどゼロでした。

フルーツ、根菜類、糖類、油脂などについても、日本の暮らしであれば1日の間に全く口にしないことは稀でしょう。

このチャートから読み取れる事実は、ほとんどの人が主食のトウモロコシと野菜と塩だけの食事を食べ、時々、豆、イモ、油が使える日もある。

それが毎日三食続く暮らしとイメージしてください。

身体測定のデータで、マラウイの子どもたちの身長が標準より低い (stunting)ことが分かっています。これは、身体を作るタンパク質が足りていない結果です。

また、マラウイでは、病院が年に2回、子どもたちにビタミンAのサプリメントを配布しています。ビタミンAは幼児の成長に重要なはたらきをする栄養素で、これを日常的に食べる機会がない状況はとてもリスクを伴います。

食べている食材が少ない原因が、3つに大別されることは説明しました。私たちが対象としている母子が、多様な食品から栄養を得られていない事情が、食品によって理由が違うということです。それが、

となり、それぞれが低栄養の原因となっている3つの原因に対応しています。この3つが全て解決されないと、その食品は母子の口まで届きません。

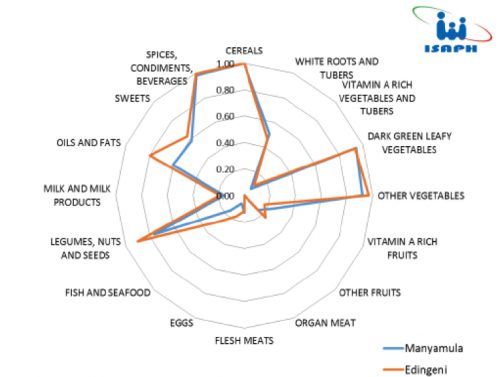

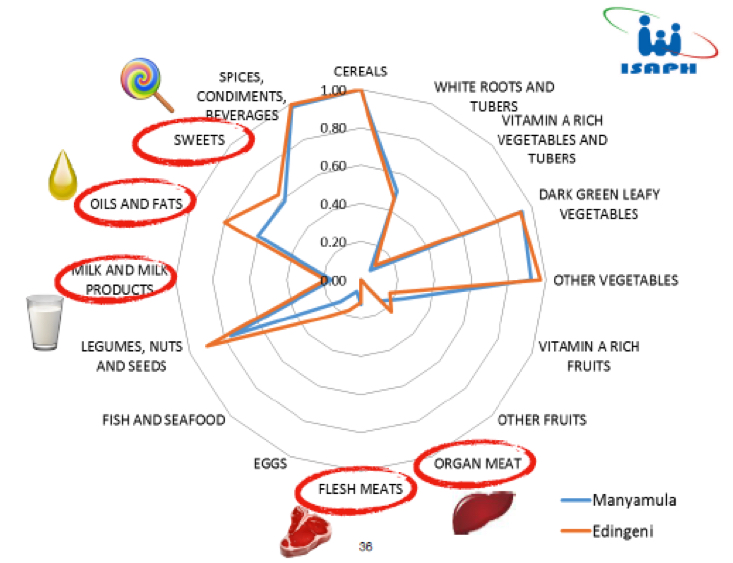

先に紹介したチャートをもう一度見てみましょう。マラウイの農村で摂取が不足している食品は、これらの品目です。

まず、利活用の問題から考えてみましょう。チャートの中では、イモなど根菜類、フルーツ、魚、豆類に当たります。これらの食品は、実際には農村でも売られており、高価なものでもありません。しかし、調査によると、その割には食べられていないのが現状でした。

これらについては調理方法などの食べ方、家庭で料理を食べる優先順位などの文化的なルール、食品の栄養に関する知識など、人々への教育 が重要になってきます。

但し、豆類は動物性タンパク質を食べる機会がなかなかない人にとっては貴重なタンパク源となるため、極めて重要です。

実際、子どもが低栄養の世帯に家庭訪問してみると、子どもに豆類を与えていない場合がほとんどです。

近隣地域と比べても栽培している家庭が少ない調査結果が出ていましたので、グループで栽培できれば消費の底上げが期待できます。

次に、入手可能性の問題について見てみましょう。これは肉類、乳製品、油脂、砂糖が該当します。つまり、これらは自給自足で手に入れるのが難しく、買って来る必要がある食品です。農村でも売られてはいるのですが、頻繁に食べられるほど安いものではありません。

そもそも、マラウイ人の大半が職業は農業とされていますが、それは農作業が家事の一環であり自給自足に近い暮らしをしているだけで、現金収入源としてはあまり期待できません(村中、みんな同じものを作っているのだから)。実際、日常的な現金収入がほとんどゼロで暮らしている家庭も珍しくありません。

その上、自給自足で主食や野菜を各家庭が畑で育てて食べてきたため、お金を出して他の食品を買って来るという考え方自体があまりありません。主食(トウモロコシ)でお腹が満たされれば良い、と考えてしまい、食事のバランスなどには意識が向いていないのです

では、買ってこないと食べられない食品を、食べられるようにするにはどうしたら良いのか。これは現金収入のための農業をして、他の食材を買えるようになる、という解決策になります。

マラウイで季節を問わず需要があるのは、トマト、タマネギなどの野菜。これらを効率よく、かつ栽培しにくい時期でも収穫・販売できるようになれば、安定した収入源として期待できます。

また、マラウイの農村では全く手に入らないものの、都会のスーパーでは高値で売られている作物があります。例えばニンニクで、こういった自給自足以外の目的で換金作物を導入する事で現金収入を目指します。

ピーマンやナスなども農村では全く栽培されていない作物でしたが、近年、街では見かける様になったので、収入源となり得ます。

最後に、流通の問題について。これは、ビタミンA野菜、卵が該当します。特にビタミンAが豊富な野菜はそもそも村にほとんどなく、いくら栄養のために食べてほしいと教えても、どうしようもない食品です。

ビタミンAを豊富に含む食品は、マラウイの農村にはカボチャとマンゴーがあります。収穫期になると大量に穫れるため非常に安価で出回りますが、どちらも季節性が高い食品で、旬が終わるとすっかりなくなってしまいます。特に雨季が始まる前の数ヶ月間は、ビタミンAが食べ物からは全く摂れなくなります。

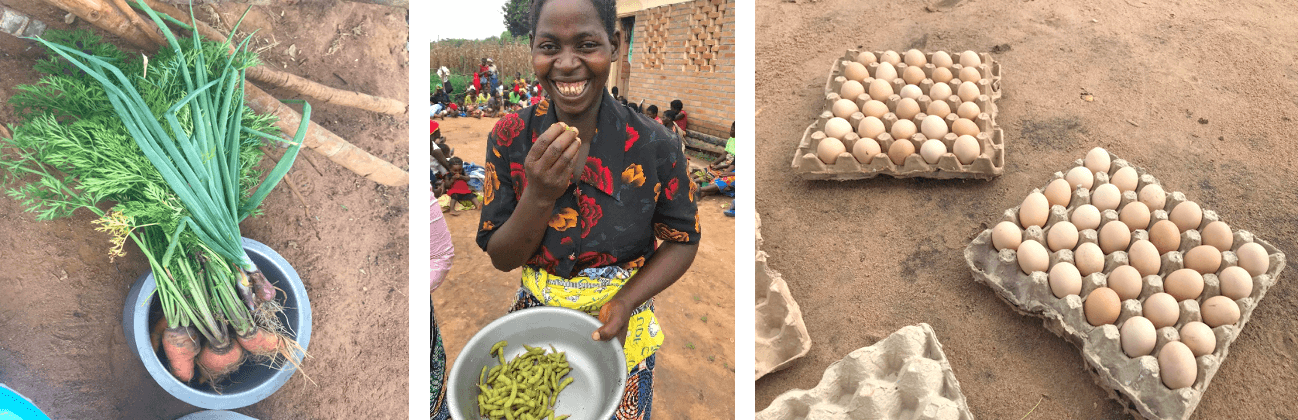

ビタミンAの豊富な野菜といえばニンジンです。マラウイの農村では全く見ない野菜のひとつですが、実は栽培条件は適しており、比較的簡単に育てることができます。

また、サツマイモを品種改良したビタミンAを豊富に含む“オレンジスイートポテト”という品種があります。サツマイモは荒れた土地でも簡単に栽培できる作物の代表で、こちらも栽培するのは容易です。

卵については、実際に売られていないわけではないのですが、1個12〜15円程度と、日本と大差ない価格で、農村の暮らしで日常的に買うのは難しい食品です。また、ほとんどの家庭が鶏を放し飼いにしており、卵を産んだら食べられるのですが、非常に効率が悪く滅多に食べられる機会はありません。

そこで、コミュニティ菜園を運営するのと同様に、共同で鶏を飼育し、養鶏で得られた卵を分配しています。

まず飼育方法を指導し、コミュニティには自力で小屋を建設してもらいます。これができたところから、鶏卵用品種のヒヨコを配布し、飼育が始まります。飼育に必要な餌やワクチンの代金は全てコミュニティ内でメンバーが出し合って賄います。飼育のルールを決めてきちんと世話をしているグループは、それだけの成果がはっきり出ます。

今では育てた鶏が多くの卵を産卵し、分配が始まっています。卵の用途についてこちらから強制はしませんが、各家庭で食べる、グループの調理実習で使う、売って現金収入にする、孵化させて殖やす、と用途は多様です。今のところグループの飼育で産卵が始まった段階なので、各家庭で雛を孵して卵が食べられる様な数まで殖やしたいと考えているコミュニティが多いです。

子どもの低栄養は確かに問題ですが、それは表面的な課題のひとつでしかなく、根本的な原因は社会構造にあります。分析すると、個人、家庭、地域のレベルにそれぞれ問題がありますが、食糧生産から栄養指導まで一貫してアプローチできるのは強みと言えます。

誰しも思い当たる節があるものですが、身体に良いものを食べようというのは、理解はできても実行に移すのはなかなか難しい。それでも美味しい料理を知ったら、自宅でも作って食べてみたくなるものです。特に新しい食材が使える様になったことで、料理の美味しさ、食べることの楽しさが伝えやすくなります。

また、母子保健の現場でしばしば挙げられる点に、地域の男性の理解が得られず思った効果が上がらないという問題があります。例えば、子どもの栄養について母親に指導しても、家庭で料理を決定するのは父親や祖父であったり、食事は父親から取り分けるため一番栄養のある部分が母子の口に入らない、などといったことは国を問わず聞かれます。

このプロジェクトでは力仕事が欠かせない農業の様な取り組みにも及ぶため、男性の参加は不可欠です。そして、換金作物で現金収入を得ようという話に積極的に参加してくれるのは男性です。コミュニティの中で、村長(男性が世襲)以下、男性達が積極的にプロジェクトに関与し、主導してくれる様になったことで、栄養指導などの場にも顔を見せ、保健分野の活動にも弾みになっています。